di Francesco Levoni

La crisi iraniana torna al centro dell’attenzione internazionale mentre le proteste interne, iniziate alla fine del 2025 per il deterioramento delle condizioni economiche, si sono progressivamente trasformate in una sfida diretta alla leadership religiosa al potere dal 1979. In questo quadro, le dichiarazioni e i segnali provenienti da Washington hanno riaperto il dibattito su un possibile intervento militare statunitense e sulle sue reali opzioni.

Il presidente Donald Trump ha adottato una linea pubblica di forte pressione politica e retorica. Attraverso messaggi sui social media, ha espresso sostegno ai manifestanti e ha avvertito Teheran che una repressione violenta potrebbe provocare una risposta degli Stati Uniti. La Casa Bianca, pur ribadendo formalmente che la diplomazia resta la via privilegiata, ha chiarito che l’uso della forza non è escluso. In questo senso, le parole della portavoce presidenziale Karoline Leavitt hanno confermato che il presidente si considera libero di ricorrere alla potenza militare americana qualora lo ritenga necessario.

Sul piano militare, tuttavia, il contesto attuale è più complesso rispetto a quello della scorsa estate. Durante il conflitto di 12 giorni tra Iran e Israele del giugno 2025, Washington aveva rafforzato in modo significativo la propria postura nel Medio Oriente, dispiegando assetti navali e aerei di primo livello e partecipando direttamente a operazioni contro obiettivi strategici iraniani, inclusi siti nucleari. Da allora, una parte consistente di queste forze è stata ridislocata, riducendo la capacità di intervento immediato nella regione.

La partenza della portaerei USS Gerald Ford dal Mediterraneo, ora impegnata in operazioni sotto il comando statunitense per l’America Latina, è uno degli indicatori più evidenti di questo ridimensionamento. Il suo eventuale rientro nel Golfo Persico richiederebbe tempi tecnici non trascurabili e comporterebbe rischi operativi significativi, data la capacità iraniana di colpire grandi unità navali con missili antinave. Anche altre componenti del relativo gruppo d’attacco sono state allontanate dall’area, contribuendo a una riduzione complessiva della potenza di fuoco statunitense nel Medio Oriente.

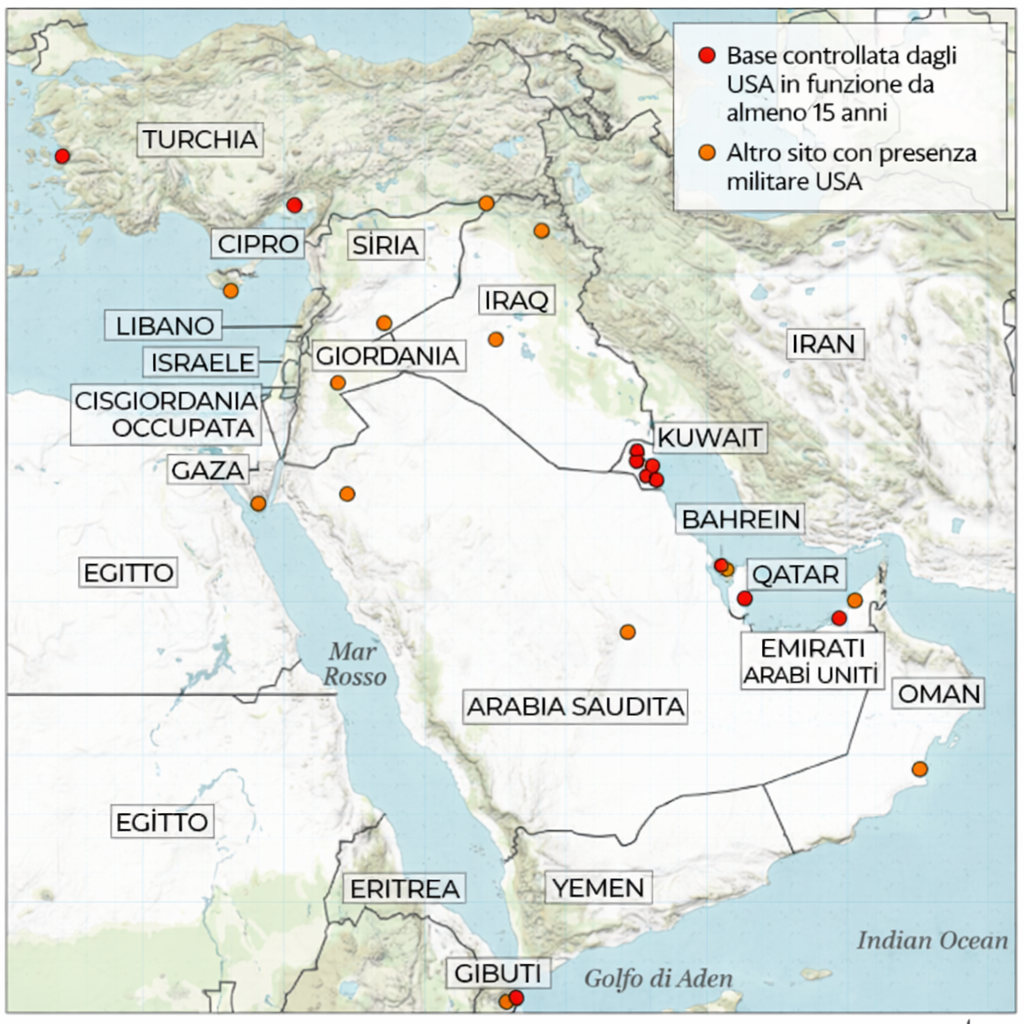

Ciò non significa che gli Stati Uniti siano privi di strumenti militari. Washington mantiene una rete articolata di basi permanenti e temporanee in almeno 19 località della regione, con installazioni chiave in Qatar, Bahrain, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Queste strutture garantiscono capacità di sorveglianza, proiezione aerea e attacco di precisione, inclusa la possibilità di impiegare bombardieri strategici in grado di colpire obiettivi fortificati in profondità.

Proprio questa opzione – attacchi aerei mirati – appare la più coerente con l’approccio strategico di Trump. Il presidente ha dimostrato in più occasioni di preferire operazioni rapide, circoscritte e a basso rischio per le truppe statunitensi, evitando impegni prolungati sul terreno. In passato, questa logica ha portato sia all’eliminazione mirata di figure di alto profilo, come il generale Qassem Soleimani nel 2020, sia a operazioni di forza concepite per inviare un segnale politico più che per innescare un conflitto aperto.

L’ipotesi di colpire direttamente la leadership iraniana, inclusa la figura della Guida Suprema, resta tuttavia altamente controversa. Secondo numerosi analisti, un’operazione di “decapitazione” del vertice politico-religioso rischierebbe di produrre effetti opposti a quelli desiderati, rafforzando il ruolo dei Guardiani della Rivoluzione e favorendo una transizione verso una forma di governo apertamente militare. Un simile esito renderebbe probabilmente l’Iran ancora più ostile agli Stati Uniti e aumenterebbe la probabilità di ritorsioni dirette o indirette contro obiettivi americani e alleati nella regione.

Per questi motivi, gli esperti ritengono poco plausibile un’azione paragonabile all’operazione condotta in Venezuela contro il presidente Nicolás Maduro. Le condizioni operative in Iran – distanza geografica, livello di allerta delle forze di sicurezza e profondità del sistema difensivo – renderebbero estremamente complessa un’azione di questo tipo.

Ancora meno probabile appare l’ipotesi di un’invasione terrestre. Un intervento con truppe sul terreno implicherebbe costi politici, militari ed economici elevatissimi e un impegno di lungo periodo, in netta contraddizione con la visione strategica di Trump. La conclusione della missione in Afghanistan e il progressivo disimpegno da conflitti protratti restano elementi centrali della sua politica di sicurezza nazionale.

In definitiva, se la crisi iraniana dovesse evolvere verso un confronto diretto, l’opzione più verosimile per Washington sarebbe quella di un intervento limitato: attacchi aerei selettivi, operazioni di deterrenza e pressioni militari calibrate per influenzare il comportamento di Teheran senza aprire un nuovo conflitto regionale su vasta scala. Resta però il rischio che anche azioni circoscritte possano innescare una spirale di escalation difficilmente controllabile, in una regione già segnata da equilibri fragili e rivalità profonde.

e poi

e poi