La spirale di proteste che ha travolto l’Iran a partire dal 28 dicembre 2025 nasce da un mosaico di tensioni economiche, sociali e politiche accumulatesi in anni di stagnazione, sanzioni internazionali, cattiva gestione statale e rimodellamento delle priorità nazionali. A una prima impressione, la scintilla è stata economica: il brusco e prolungato crollo del rial iraniano, inflazione a doppia cifra e scarsità di beni di prima necessità, unite all’aumento vertiginoso dei prezzi di generi alimentari e combustibili, hanno eroso il potere d’acquisto e la stabilità quotidiana di milioni di cittadini. Il fatto che la protesta sia scoppiata nel Gran Bazar di Teheran, un luogo simbolico non solo del commercio ma anche dell’influenza politica, è in sé significativo: l’alleanza tra i mercanti bazaar e il clero sciita era stata un pilastro della rivoluzione del 1979 e della successiva stabilità della Repubblica Islamica, ma questa alleanza si è spezzata sotto la pressione della crisi economica e della frustrazione popolare.

Affondando l’analisi nelle cause strutturali, non si può ignorare che la crisi economica iraniana ha radici profonde. Le sanzioni internazionali, in particolare quelle statunitensi reintrodotte dopo il ritiro unilaterale dall’accordo sul nucleare del 2018 e amplificate negli anni successivi, hanno gravemente limitato la capacità di Teheran di partecipare ai mercati globali e attrarre investimenti esteri. Parallelamente, la priorità data alle spese militari e alle politiche di influenza regionale, a scapito degli investimenti nelle infrastrutture civili, ha indebolito la resilienza dell’economia interna. Questo orientamento strategico è stato accompagnato da una moneta fortemente illiquida e da un settore finanziario isolato, che ha favorito l’instabilità e la fuga di capitali.

Fin dai primi giorni, ciò che avrebbe potuto apparire come proteste contingenti contro il “caro vita” si è trasformato in un movimento di dissenso sociale con una dimensione politica molto più ampia. Una volta superata la soglia iniziale di protesta economica, in molte piazze si sono levati slogan radicali contro l’intero assetto del potere teocratico. Non è un caso che in vari quartieri e assemblee cittadine si sia cominciato a chiedere non solo il miglioramento delle condizioni economiche, ma l’abrogazione della leadership della Guida Suprema, Ayatollah Ali Khamenei, e di fatto un cambiamento nel modello di governo. Questo segna una trasformazione fondamentale: se all’inizio gli iraniani chiedevano principalmente risposte ai loro bisogni materiali, ben presto l’insoddisfazione si è tradotta in una critica dell’intera legittimità dell’ordine costituzionale vigente, che intreccia potere religioso e politico.

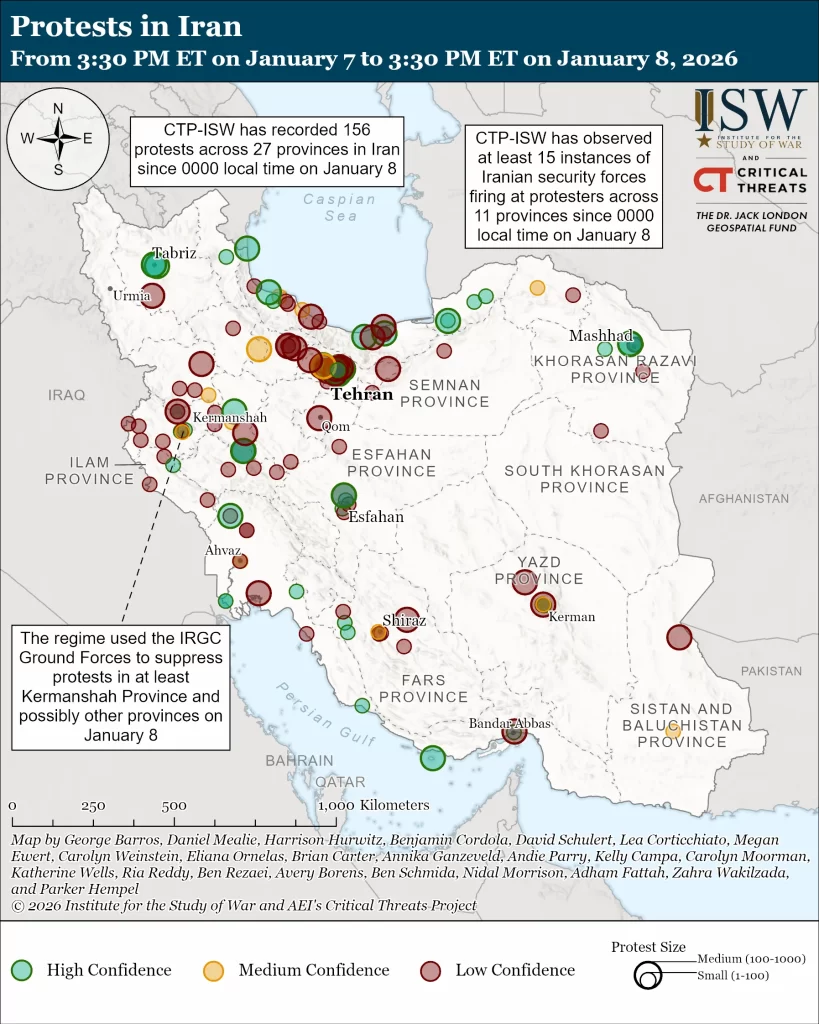

Le dure misure repressive adottate dallo Stato hanno reso evidente la profondità della sfida. Fonti di organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International e Human Rights Watch documentano come le forze di sicurezza — dalle unità speciali della polizia ai Guardiani della Rivoluzione Islamica (IRGC) e alle milizie Basij — abbiano ripetutamente fatto ricorso alla forza letale, all’uso di armi da fuoco e alla detenzione di massa dei manifestanti. Tra il 31 dicembre e i primi giorni di gennaio sono state confermate almeno decine di vittime, inclusi minorenni, con arresti che superano i 2.200 casi solo nei primi giorni di repressione diffusa. A complicare la comprensione del fenomeno sono i blackout di internet e delle comunicazioni, una strategia ricorrente dello Stato iraniano per soffocare la diffusione di informazioni su violenze e proteste, che ha portato a un isolamento quasi totale del paese dal web globale.

I numeri veri e completi sono difficili da accertare per l’assenza di dati ufficiali trasparenti e per il controllo dei media da parte dello Stato, ma rapporti indipendenti suggeriscono che le proteste si sono diffuse in più di 100 città e in tutte le 31 province del Paese, raggiungendo un livello di partecipazione popolare che non si vedeva da anni. Alcune fonti giornalistiche internazionali, pur con tutte le cautele metodologiche, insinuano addirittura che il numero dei morti possa essere molto superiore alle stime ufficiali, con alcuni medici che riferiscono centinaia di vittime nei soli ospedali di Teheran — riflettendo un divario tra dati ufficiali, stime di ONG e testimonianze dirette.

Gli attori sociali coinvolti in queste proteste sono estremamente eterogenei. All’inizio la mobilitazione ha avuto un forte contributo dai bazaarì, i commercianti dei grandi mercati urbani, un gruppo tradizionalmente legato alla struttura di potere religiosa, la cui rottura con il governo indica la profondità della crisi. A questo si sono rapidamente aggiunti studenti universitari, lavoratori urbani, membri della classe media e cittadini delle province periferiche, molte delle quali già segnate da crisi idriche, disoccupazione giovanile e marginalizzazione economica. L’inclusione di questi gruppi suggerisce che la protesta non sia un fenomeno isolato ma un movimento sociale sircondato da molteplici frustrazioni stratificate nel tempo.

In questo contesto, figure della diaspora iraniana come Reza Pahlavi, erede dell’ultimo Scià di Persia, sono emerse come simboli di un’alternativa per una parte della popolazione, evocando nostalgie e aspirazioni a un passato in cui un governo monarchico costituzionale avrebbe garantito, almeno nella narrazione di certi settori dissenzienti, più diritti civili e libertà politiche. Tuttavia, il ruolo pratico di figure in esilio resta principalmente simbolico e di rallying point morale, piuttosto che un elemento organizzativo interno con capacità di dirigere o coordinare le proteste da dentro il paese.

La dimensione internazionale della crisi è altrettanto complessa. Governi occidentali e organismi internazionali hanno condannato l’uso della violenza da parte delle autorità iraniane e ribadito il diritto alla protesta pacifica, ma hanno evitato dichiarazioni che possano essere interpretate come una chiamata all’intervento esterno diretto o come un sostegno alla destabilizzazione militare dell’Iran. Il motivo è chiaro: l’Iran è un attore strategico nel Medio Oriente, con un ruolo nelle dinamiche regionali che spaziano dai rapporti con l’Iraq, la Siria e il Libano fino alla sua influenza su gruppi come Hezbollah, e un intervento esterno potrebbe innescare reazioni incontrollabili con effetti collaterali destabilizzanti per tutta l’area. La lezione storica, da Iraq a Libia, racconta come interventi esterni, anche con l’obiettivo dichiarato di sostenere movimenti democratici, possono involontariamente aggravare conflitti civili e rafforzare elementi estremisti o frammentare ulteriormente società già polarizzate.

È proprio da questa prospettiva di equilibrio tra autodeterminazione interna e rischi geopolitici esterni che si delinea il quadro più realistico per le prospettive future dell’Iran. Anche qualora la pressione popolare cresca fino a mettere in discussione la struttura di potere attuale, ogni transizione significativa dovrà necessariamente essere negoziata e guidata all’interno della società iraniana stessa, attraverso una combinazione di solidarietà civica, leadership emergente in seno alla popolazione e una riforma istituzionale che possa mediare tra richiesta di cambiamento e necessità di stabilità. In questo quadro, l’ingerenza esterna militare o diretta rischierebbe non solo di delegittimare il movimento agli occhi di una parte della popolazione — che potrebbe percepirla come imposizione straniera — ma anche di esacerbare le divisioni e innescare conflitti prolungati.

In definitiva, ciò che emerge con chiarezza da questa fase di protesta è che l’Iran si trova in un momento di svolta critica, in cui le forze centrifughe della crisi economica, della richiesta di diritti civili e della frustrazione politica stanno generando una mobilitazione senza precedenti. La storia delle rivoluzioni e dei grandi cambiamenti istituzionali mostra che momenti simili possono evolvere in direzioni multiple: dall’escalation repressiva e quiescenza, a una transizione graduale attraverso processi di riforma dal basso, fino a scenari in cui la pressione popolare costruisce nuovo consenso per un cambiamento radicale delle strutture statali. Quel che sembra chiaro è che, qualunque sia l’esito, esso sarà determinato non tanto da forze esterne quanto dalla capacità della società iraniana di articolare e organizzare al proprio interno le istanze di cambiamento, mantenendo coerenza morale e strategica, evitando lacerazioni irreparabili e costruendo una base di legittimità condivisa per un futuro eventualmente post-repubblica teocratica.

Cronologia estesa delle proteste 2025–2026

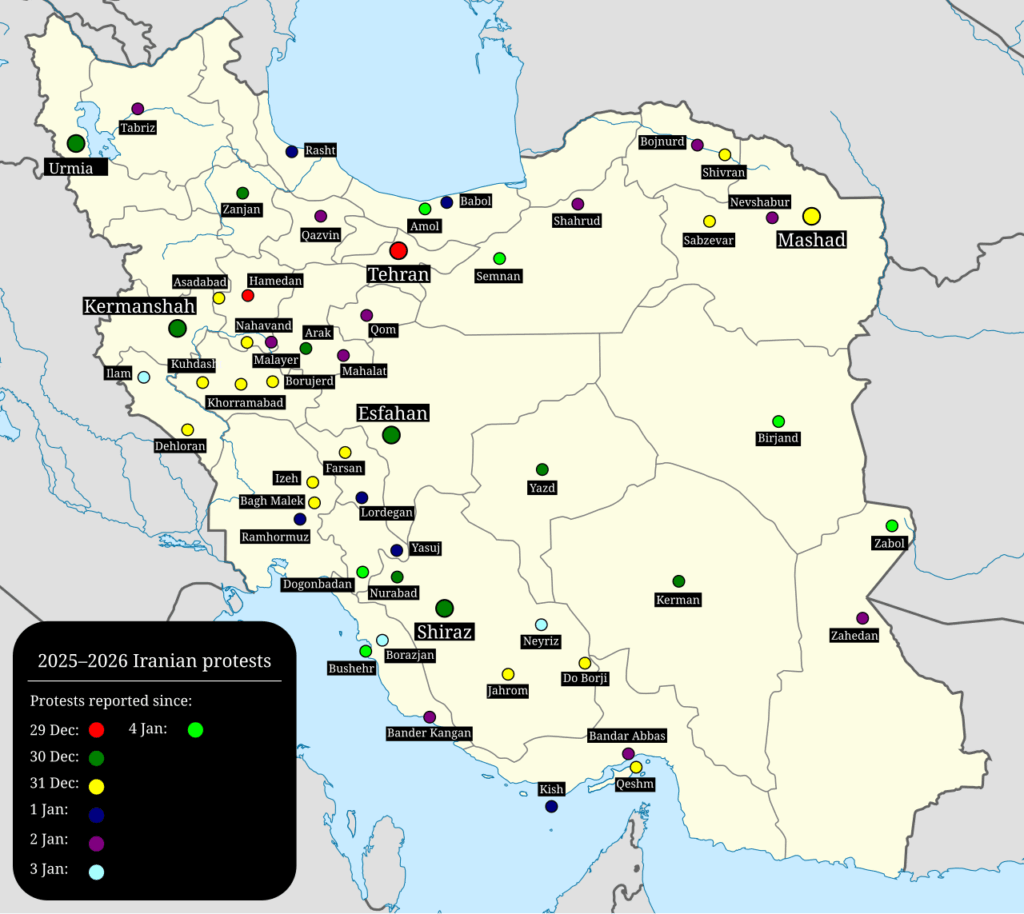

La sequenza temporale degli eventi è fondamentale per comprendere la rapidità e la profondità della crisi. Sebbene le autorità iraniane abbiano imposto blackout informativi e restrizioni severe all’accesso ai dati, le ricostruzioni di organizzazioni internazionali, media indipendenti, ONG e testimonianze raccolte da cittadini permettono di delineare una cronologia plausibile e coerente.

Dicembre 2025 – La scintilla economica

- 24–27 dicembre In tutto il Paese si registrano aumenti drammatici dei prezzi dei beni alimentari, soprattutto pane, riso, olio e carne. In molte città compaiono code di ore per accedere ai sussidi alimentari. Il rial perde rapidamente valore sui mercati non ufficiali.

- 28 dicembre I commercianti del Gran Bazar di Teheran chiudono le serrande per protesta contro la svalutazione della moneta e l’aumento incontrollato dei prezzi all’ingrosso. La protesta si estende ai bazaar di Shiraz, Isfahan e Tabriz.

- 29–30 dicembre Le manifestazioni si estendono a quartieri residenziali della capitale e in decine di altre città. Slogan inizialmente economici (“abbassate i prezzi”, “basta tasse”) si trasformano in richieste politiche (“libertà”, “fine della corruzione”).

Inizio gennaio 2026 – La protesta diventa politica

- 1° gennaio A Teheran, Mashhad, Ahvaz, Rasht, Kerman e Yazd si registrano le prime repressioni violente. ONG come HRANA documentano i primi morti per arma da fuoco.

- 2–3 gennaio Le manifestazioni diventano nazionali. Emergono i primi slogan contro la Guida Suprema (“morte al dittatore”). Le università di Teheran, Shiraz e Tabriz diventano centri nevralgici della mobilitazione.

- 4–6 gennaio Cresce il numero degli arresti tra studenti e attivisti. Le autorità intensificano i blackout di internet che dilagano in 22 province. Aumentano le testimonianze di uso di proiettili veri e pellet metallici contro i manifestanti.

- 7–10 gennaio Il bilancio dei morti supera numeri a doppia cifra confermati da ONG, mentre fonti ospedaliere parlano di numeri molto più alti. L’Iran è praticamente isolato dal web. Nelle piazze appaiono slogan che fanno riferimento alla diaspora, tra cui richiami allo Scià esiliato.

Metà–fine gennaio 2026 – La fase di consolidamento

- Le proteste non si fermano nonostante la repressione.

- Le province periferiche (Khuzestan, Kurdistan, Sistan e Baluchistan) sono teatro delle manifestazioni più dure, con repressioni particolarmente violente.

- A Teheran continuano scioperi spontanei in mercati, ospedali, scuole e uffici pubblici.

Mappa delle città coinvolte

Teheran – Epicentro politico ed economico

La capitale è naturalmente il fulcro delle proteste:

- Gran Bazar → cuore del dissenso commerciale

- Università di Teheran → centro nevralgico della mobilitazione studentesca

- Quartieri come Enghelab, Shahr-e Rey e Sadeghiyeh → proteste quotidiane

Provincia del Khuzestan – Rabbia legata a crisi ambientale e povertà

Città come Ahvaz, Abadan, Dezful registrano manifestazioni molto intense. La popolazione, già provata da anni di crisi idrica e inquinamento petrolifero, è fra le più mobilitate.

Kurdistan iraniano – Tradizione di dissenso

A Sanandaj, Mahabad, Saqqez le proteste assumono anche una dimensione etnica, con partecipazione di movimenti curdi.

Sistan e Baluchistan – La regione più fragile

Zahedan è teatro di repressioni letali. La popolazione baluca subisce discriminazioni storiche e reagisce con mobilitazione ampia.

Nord e città universitarie: Tabriz, Rasht, Esfahan, Shiraz

Queste città, con forte presenza studentesca e classi medie, sono state tra le prime a unirsi.

Mashhad – Dimensione religiosa e tensione sociale

Nella città santa sciita la protesta assume toni particolarmente significativi per il valore simbolico dell’area.

In sintesi, tutte le 31 province iraniane hanno visto manifestazioni, una diffusione senza precedenti dagli anni Ottanta.

Approfondimento geopolitico

Per comprendere l’attuale crisi iraniana, occorre collocarla dentro un mosaico geopolitico densissimo, nel quale convergono fattori storici, dinamiche regionali e rivalità globali. L’Iran, a differenza di molti paesi del Medio Oriente, non è soltanto un attore nazionale: è una civiltà millenaria, un polo culturale e politico, una potenza regionale con ambizioni spesso superiori alle sue capacità economiche, ma sostenute da una rete di alleanze, milizie e proiezioni ideologiche che lo rendono un protagonista inevitabile degli equilibri mediorientali. Proprio per questo, ogni protesta interna assume immediatamente una dimensione geopolitica, e la crisi del 2025–2026 non fa eccezione.

Quando si osserva l’Iran dall’esterno, si tende a considerare il paese come un blocco monolitico: una teocrazia rigida, un’alleanza di potere tra clero sciita e forze armate ideologizzate, un’economia ingessata e un sistema diplomatico improntato alla logica di “resistenza” contro l’Occidente. Ma l’Iran reale è molto più complesso, e le proteste attuali lo rivelano: è una società vibrante, con un ceto medio istruito, un’identità nazionale forte ma continuamente negoziata, e un’élite al potere che è tutt’altro che unitaria. La geopolitica iraniana non si limita quindi alla semplice contrapposizione tra Stato e popolo, ma emerge da una tensione continua tra il desiderio di apertura della società e la necessità di impermeabilità percepita dello Stato, una tensione che arriva direttamente dal trauma della Storia.

La rivoluzione del 1979, infatti, oltre a rovesciare la monarchia dello Scià, ha inscritto nella politica iraniana una narrativa profondissima: quella della lotta contro l’ingerenza straniera e la difesa dell’indipendenza nazionale. Per i dirigenti della Repubblica Islamica, questo non è un motto retorico, ma una lente interpretativa totalizzante attraverso la quale leggere ogni fenomeno interno. Agli occhi del potere, ogni protesta su larga scala diventa automaticamente un potenziale vettore di infiltrazione esterna, e questo spiega sia la durezza della repressione sia la rapidità con cui i vertici evocano la responsabilità “degli stranieri” — dagli Stati Uniti a Israele, passando per le monarchie del Golfo. Non è soltanto propaganda: è la traduzione politica di un riflesso identitario radicato in decenni di isolamento e conflitto.

In questo senso, la crisi del 2025–2026 mette alla prova non solo l’autorità della Guida Suprema e la coesione degli apparati di sicurezza, ma l’intero impianto ideologico della Repubblica Islamica. La domanda che emerge, infatti, non è solo se il paese possa sopravvivere a una fase di malcontento economico, ma se il paradigma geopolitico del “resistere per esistere” sia ancora sostenibile in un mondo in trasformazione, dove i giovani iraniani non si riconoscono più nella contrapposizione eterna con l’Occidente, e le alleanze internazionali sono più fluide che mai.

Sul piano regionale, la posizione dell’Iran è delicatissima. Da un lato, il paese ha esteso negli ultimi anni la propria influenza attraverso una rete di milizie e movimenti ideologicamente affini — Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen, milizie sciite in Iraq e Siria — che lo rendono una potenza “asimmetrica” capace di competere con attori economicamente molto più forti come Arabia Saudita e Emirati. Dall’altro, la crisi interna rischia di indebolire proprio quella capacità di proiezione esterna che per Teheran è vitale per compensare le proprie fragilità materiali.

Se la Repubblica Islamica dovesse vacillare, la prima conseguenza geopolitica potrebbe essere un ridimensionamento della sua sfera d’influenza. E questo è un punto che preoccupa molti attori regionali e globali, non necessariamente per ostilità all’Iran, ma per il rischio di un vuoto di potere. Un Iran instabile, infatti, è uno scenario che né i rivali né gli alleati desiderano veramente.

Gli Stati Uniti, pur sostenendo i diritti dei manifestanti, si muovono con estrema cautela: dopo le esperienze in Iraq e Afghanistan, nessuno a Washington vuole essere trascinato in un’escalation incontrollabile. L’Arabia Saudita osserva la situazione con ambivalenza: un Iran indebolito è un vantaggio strategico, ma un Iran frammentato potrebbe destabilizzare tutto il Golfo Persico. Israele, per la prima volta in molti anni, deve calcolare la possibilità che un cambiamento interno a Teheran modifichi radicalmente la postura anti-israeliana del Paese — in meglio o in peggio — lasciandolo in uno scenario imprevedibile. Russia e Cina, dal canto loro, hanno interesse a mantenere un Iran stabile, con cui intrattengono legami economici e strategici. Per Mosca, l’Iran è un alleato cruciale nel contenimento occidentale e nel quadrante siriano; per Pechino, è un tassello fondamentale nella Belt and Road Initiative.

In questo senso, le proteste iraniane hanno effetti geopolitici molto più ampi di quanto possa apparire: sono un test per l’intero sistema di alleanze e contro-alleanze che definisce l’equilibrio del Medio Oriente contemporaneo. E proprio per questo, la loro gestione richiede un equilibrio finissimo anche da parte dei manifestanti, che devono evitare di offrire al regime il pretesto per delegittimarli come “agenti stranieri”, e allo stesso tempo rimanere consapevoli che nessun aiuto risolutivo potrà arrivare dall’esterno.

L’Iran contemporaneo vive dunque un paradosso: è una potenza regionale, ma allo stesso tempo è vulnerabile; è un paese con un fortissimo senso di identità nazionale, ma con profonde divisioni interne; è un attore geopolitico assertivo, ma con fondamenta economiche fragili. Le proteste del 2025–2026 rappresentano la collisione di queste contraddizioni. Il futuro del paese dipenderà dalla capacità della società iraniana di trasformare questa pressione in un progetto politico sostenibile, evitando la trappola di una rivoluzione caotica o di un’implosione violenta, e costruendo una transizione che sia, per quanto possibile, coerente con la complessità e la profondità della storia iraniana.

e poi

e poi